Gicht - Ursachen und Behandlung

Schnelleinstieg in unsere Themen

Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, die durch eine erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut (Hyperurikämie) entsteht. Diese Stoffwechselerkrankung ist in den Industrieländern sehr häufig und tritt meist gemeinsam mit anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Adipositas oder Diabetes mellitus auf. Charakteristisch sind Ablagerungen von Harnsäurekristallen in den Gelenken, die schmerzhafte Entzündungsschübe auslösen. Zur Behandlung verschreibt das medizinische Fachpersonal schmerz- und entzündungshemmende Medikamente sowie Präparate, die die Harnsäure im Blut senken. Eine purinarme Ernährung, Gewichtsreduktion und Alkoholverzicht tragen wesentlich zur Vorbeugung weiterer Anfälle bei. Ziel der medikamentösen Langzeittherapie: dauerhafte Senkung des Harnsäurespiegels unter 6 mg/dl (bei schweren Verläufen unter 5 mg/dl).

Was ist Gicht?

Bei der Gicht (Urikopathie) handelt es sich um eine Stoffwechselerkrankung, die in erster Linie Männer ab einem Alter von 40-60 Jahren betrifft. Bei Frauen tritt Gicht in der Regel erst nach den Wechseljahren auf. Ursächlich für diese Erkrankung ist ein hoher Harnsäurespiegel im Blut. Diese Hyperurikämie verursacht in der Regel keine Beschwerden und bleibt daher lange unentdeckt. Es besteht aber das Risiko, dass sich nach Jahren mit erhöhter Harnsäurekonzentration im Blut Harnsäurekristalle ausbilden. Diese können sich in verschiedenen Stellen im Körper ablagern, darunter die Gelenke. Erst dann ist die Rede von einer Gichterkrankung.

Besonders häufig ist das Grundgelenk der großen Zehe betroffen. Aber auch andere Gelenke wie Mittelfuß- und Sprunggelenke, Knie, Ellenbogen, Hand- und Fingergelenke können betroffen sein. Die Ablagerungen von Harnsäurekristallen führen dort zu rheumatischen Beschwerden, die sich in Form von Entzündungen, Schwellungen und starken Schmerzen äußern. In den Gelenken rufen die Ablagerungen rheumatische Beschwerden hervor, die sich in Entzündungen, Schwellungen und starken Schmerzen äußern. Eine Gicht tritt mit schubartigen Beschwerden auf, erfolgt keine Behandlung, treten die Gichtanfälle in kürzeren Abständen auf und schädigen so die Gelenke und die anderen betroffenen Organe.

Gicht bezeichnet eine spezifische entzündliche Erkrankung, die durch die Ablagerung von Harnsäurekristallen in Gelenken und Geweben entsteht. Dies kann verschiedene Ursachen haben:

Bei der primären Hyperurikämie liegt eine angeborene Stoffwechselstörung vor, bei der der Körper zu viel Harnsäure bildet oder zu wenig ausscheidet.

Die sekundäre Hyperurikämie wird durch andere Erkrankungen oder durch bestimmte Medikamente ausgelöst.

Wenn sich Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern, kann es zu einem akuten Gichtanfall mit starken Schmerzen und Entzündungen kommen.

Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann sie in eine chronische Gicht übergehen, bei der die Beschwerden immer wieder auftreten und langfristige Schäden an Gelenken und Organen verursachen können.

Gicht gehört in Europa zu den häufigsten entzündlichen Stoffwechselerkrankungen. In Industrieländern wie Deutschland, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich haben bis zu 30 % der Männer und 5–10 % der Frauen eine Hyperurikämie. Studien zeigen, dass von diesen Betroffenen etwa 10–20 % im Verlauf eine manifeste Gicht entwickeln.

Was sind Symptome eines Gichtanfalls?

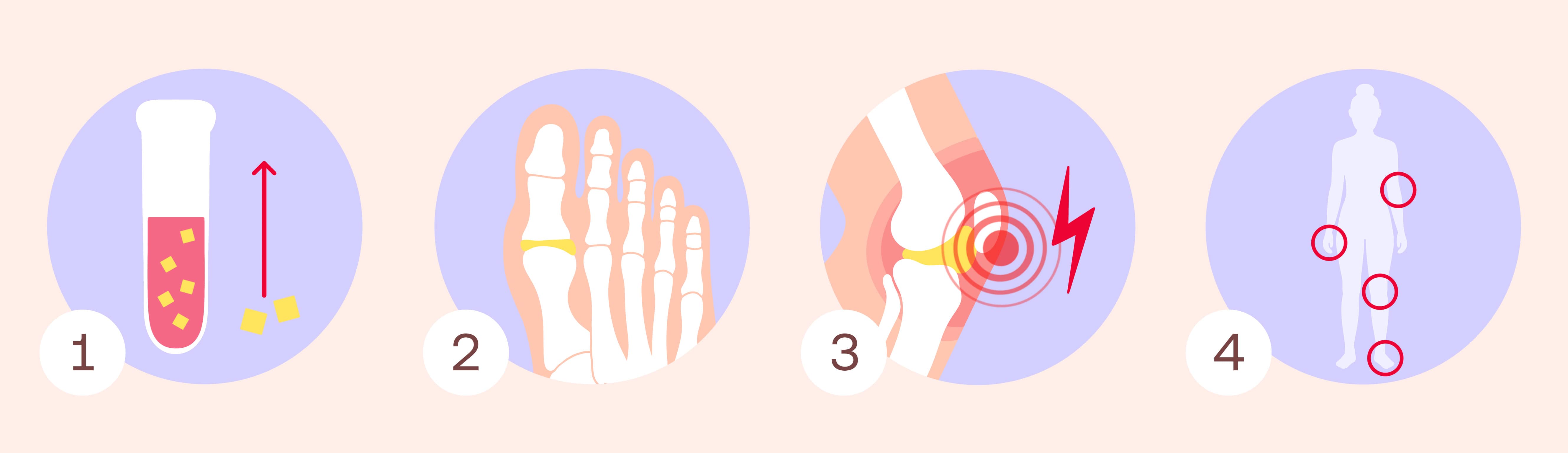

Eine Hyperurikämie kann über längere Zeit bestehen, ohne Beschwerden zu verursachen. Der erste Gichtanfall lässt bereits auf eine Erkrankung schließen. Der Verlauf lässt sich anhand der Symptome in vier Stadien unterteilen.

Im ersten Stadium liegt eine Hyperurikämie vor. Der normale Wert für Harnsäure entspricht für Männer unter 7 mg/dl Blut und für Frauen unter 6 mg/dl Blut. Im ersten Stadium ist er nur leicht erhöht und verursacht keine Beschwerden

Im Verlauf der Jahre jedoch stellen sich im zweiten Stadium erste Anzeichen der Gicht ein. Diese äußern sich dann in der Ablagerung kleiner Harnsäurekristalle im Gewebe oder in den Nieren. Es kann zu Nierengrieß oder Nierensteinen kommen. Diese lassen sich in bildgebenden Verfahren nachweisen.

Der erste akute Gichtanfall tritt im dritten Stadium, meistens ab dem 40. Lebensjahr auf. Oft treten die Beschwerden nachts auf, nach einer reichhaltigen Mahlzeit oder nach viel Alkohol. Aber auch eine ungewohnte Anstrengung oder eine Infektionskrankheit können einen Gichtanfall auslösen.

Die Symptome eines Gichtanfalls in einem Gelenk sind:

- Schwellung, Rötung und Überwärmung

- starke Schmerzen gepaart mit einer Überempfindlichkeit bei Berührung

- juckende und schälende Haut

Zusätzlich kann die betroffene Person an Kopfschmerzen, Herzrasen, Übelkeit und Fieber leiden. Typisch für einen Gichtanfall ist, dass sich die Symptome innerhalb weniger Stunden entwickeln. Die Beschwerden klingen nach ungefähr 14 Tagen von selbst ab.

Schreitet die Erkrankung ohne Therapie voran, lagern sich die Harnsäurekristalle im chronischen vierten Stadium an weiteren Stellen im Körper an. Es bilden sich Tophi (Kristallknoten) in Gelenken und Weichteilen.

Bei der Gelenk-Gicht sind mehrere Gelenke betroffen. Treten die Anfälle gehäuft auf, verformen die eingelagerten Harnsäurekristalle die Gelenke, wodurch auch der angrenzende Knochen geschädigt wird. Dies führt dazu, dass die Bewegung schmerzhaft und eingeschränkt ist.

Weitere Gichtformen

Die Nieren-Gicht kann auch unabhängig von der Gelenk-Gicht auftreten. Sie entsteht, wenn sich Harnsäurekristalle in den Nieren als Nierensteine oder –grieß ablagern. Oft kann ein Arzt Nierensteine diagnostizieren, bevor der erste Gichtanfall auftritt. Neben der Niere können sich die Harnsäurekristalle auch in anderen Organen ablagern, wie zum Beispiel im Herz oder im Darm. Doch diese Formen von Gicht kommen sehr selten vor.

Bei der Weichteil-Gicht lagern sich die Harnsäurekristalle unter der Haut ab, dabei entstehen sogenannte Tophi. Diese Hautknötchen finden sich beispielsweise über Schleimbeuteln und Sehnenscheiden, über den betroffenen Gelenken an Händen und Füßen oder Ellbogen sowie an den Ohrmuscheln. Im Laufe der Zeit können die Tophi zu größeren Beulen heranwachsen.

Wie entsteht die Gicht?

Bei der primären Hyperurikämie handelt es sich um eine genetische Stoffwechselstörung. Nahezu alle betroffenen Menschen können die gebildete Harnsäure nur eingeschränkt über die Nieren ausscheiden. In seltenen Fällen liegt ein Gendefekt vor, der zu einer Überproduktion von Harnsäure führt. Ursache ist dann ein Enzymmangel, dieser bewirkt, dass Purine – wichtige Bausteine unserer Erbsubstanz – nicht richtig abgebaut werden.

Mangelt es der betroffenen Person beispielsweise an dem Enzym Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase, sammeln sich Purine im Körper an und werden vermehrt in Harnsäure umgewandelt. Neuere Forschungen zeigen, dass auch das Darmmikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien, eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Gicht spielt. Einige Darmbakterien können Harnsäure abbauen. Ist das Gleichgewicht dieser Bakterien gestört, kann sich Harnsäure eher im Körper anreichern. Außerdem kann eine gestörte Darmflora entzündliche Prozesse im Körper fördern – und so einen Gichtanfall begünstigen. Auch bestimmte Gene, die den Harnsäuretransport in Nieren und Darm steuern, können einen Einfluss auf die Entstehung von Gicht haben. Wenn diese Gene verändert sind, wird weniger Harnsäure ausgeschieden – selbst wenn keine klassische Stoffwechselerkrankung vorliegt.

Die primäre Hyperurikämie allein ist noch keine Ursache für die Entstehung einer Gicht. Gicht gilt als sogenannte „Wohlstandserkrankung“. Ob die Erkrankung tatsächlich ausbricht, hängt stark vom Lebensstil ab. Zu den Risikofaktoren gehören:

- Metabolisches Syndrom (Kombination aus verschiedenen Krankheiten und Symptomen: Bluthochdruck (Hypertonie), Fettleibigkeit (Adipositas), gestörter Cholesterin- und Kohlenhydratstoffwechsel)

- Häufiger Verzehr von Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten

- Alkoholmissbrauch

- (starkes) Übergewicht

- Zuckerhaltige Getränke

Bei der sekundären Hyperurikämie ist der erhöhte Harnsäurespiegel eine Folge anderer Erkrankungen oder äußerer Einflüsse – ein genetischer Ursprung liegt in der Regel nicht vor. Sie kann zu Gicht führen, muss aber nicht zwangsläufig Beschwerden verursachen. Mögliche Ursachen können sein:

Eingeschränkte Harnsäureausscheidung, z. B. aufgrund von:

- chronischen Nierenerkrankungen

- bestimmte Medikamente (beispielsweise Acetylsalicylsäure (ASS), Diuretika (harntreibende Medikamente), Ciclosporin

- Alkohol oder andere Stoffe, die die Nierenfunktion beeinträchtigen

Vermehrte Harnsäurebildung z. B. aufgrund von:

Selbst Menschen mit einem dauerhaft erhöhtem Harnsäurespiegel müssen nicht unbedingt eine Gicht entwickeln – dennoch kann das Risiko erhöht sein. Äußere Einflüsse können einen akuten Gichtanfall auszulösen. Hierzu gehören:

- starke körperliche Belastung

- Nulldiäten oder Fastenkuren

- Ernährung mit viel Fleisch, Fisch, Innereien, Alkohol oder stark zuckerhaltigen Getränke

- starker Gewichtsverlust

- starkes Übergewicht

- übermäßiger Alkoholkonsum

Wie wird ein Gichtanfall erkannt?

Häufig erkennt das medizinische Fachpersonal eine Gicht bereits bei Blickdiagnose. Diese alleine, reicht jedoch nicht für eine gesicherte Diagnose aus. Sie erhärtet sich jedoch, wenn sich im Patientengespräch (Anamnese) ergibt, dass sich die Symptome innerhalb weniger Stunden entwickelt haben, nur das Grundgelenk der großen Zehe betroffen war und die Beschwerden ohne Behandlung innerhalb von zwei Wochen abgeklungen sind. Zur weiteren Abklärung wird Betroffenen Blut abgenommen und der Harnsäurewert im Labor bestimmt. Allerdings reicht dieser Wert allein nicht aus, um Gicht sicher zu erkennen – denn während eines akuten Anfalls kann der Harnsäurewert vorübergehend normal oder sogar niedriger sein. Zusätzlich können noch die Gelenkflüssigkeit oder eventuell ausgebildete Gichtknoten (Tophi) auf Harnsäurekristalle untersucht werden. Eine niedrige Harnsäuremenge im Urin und hohe Entzündungswerte im Blut können weitere Hinweise für eine Gichterkrankung sein.

Da Gicht in der Regel in Kombination mit einem Diabetes mellitus, Bluthochdruck, erhöhten Blutwerten oder Übergewicht vorkommt, prüft das medizinische Fachpersonal auch die entsprechenden Blutwerte und misst den Blutdruck. Um das Ausmaß der Erkrankung zu bewerten und Spätfolgen zu erkennen, werden zudem:

- Ultraschall zeigt frühzeitig typische Veränderungen wie das „Doppelkonturzeichen“ oder Ablagerungen von Tophi.

- Röntgen macht langfristige Gelenkschäden wie Verengungen und Knochenausbrüche sichtbar.

Wie wird eine Gicht behandelt?

Das oberste Ziel ist die schnellstmögliche Behandlung des akuten Gichtanfalls, um die Schmerzen zu lindern und die Entzündungsreaktion einzudämmen. Dafür kommen nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) wie Diclofenac oder Ibuprofen, niedrig dosiertes Colchicin sowie Glukokortikoide – auch als intraartikuläre Injektion – als gleichwertige Erstlinienoptionen infrage. Die gewählte Therapie sollte möglichst frühzeitig begonnen werden. Zeigt sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden keine ausreichende Wirkung oder bestehen Kontraindikationen, ist ein Therapiewechsel in Erwägung zu ziehen. Es ist wichtig, die Behandlung über das Abklingen der Symptome hinaus fortzusetzen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Zur Vorbeugung weiterer Gichtanfälle und zur Vermeidung langfristiger Gelenkschäden wird eine harnsäuresenkende Dauertherapie empfohlen – insbesondere bei wiederholten Anfällen, nachweislichen Uratablagerungen (Tophi) oder erhöhtem Risiko für Organschäden. Am bekanntesten ist der Wirkstoff Allopurinol. Ziel ist es, den Serumharnsäurewert dauerhaft unter 6 mg/dl, bei bestehenden Tophi unter 5 mg/dl, zu senken. Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Einleitung der Harnsäuresenkung auch während eines akuten Anfalls möglich und sicher ist, sofern eine entzündungshemmende Begleittherapie erfolgt. Ohne eine solche Langzeittherapie erleidet die Mehrheit der Betroffenen innerhalb eines Jahres einen weiteren Gichtanfall.

Was können Sie selbst bei einem Gichtanfall tun?

Wenn bei Ihnen eine primäre Hyperurikämie bekannt ist, sollten Sie auf eine harnsäuresenkende Lebensweise achten. Ein besonderes Augenmerk gilt dem viszeralen Bauchfett – also dem Fettgewebe im Bauchraum um die inneren Organe, welches stoffwechselaktiv ist und den Harnsäurespiegel negativ beeinflussen kann. Übergewicht, insbesondere viszerale Adipositas, kann das Risiko für Gichtanfälle deutlich erhöhen. Daher wird empfohlen, durch regelmäßige Bewegung und ausgewogene Ernährung ein gesundes Körpergewicht anzustreben – jedoch ohne radikale Fastenkuren, da diese Gichtattacken auslösen können.

Vermeiden Sie den übermäßigen Konsum von fruktosehaltigen Getränken wie Softdrinks sowie alkoholischen Getränken, insbesondere Bier und Spirituosen. Auch der Verzehr von purinreichen Lebensmitteln – wie Fleisch, Wurstwaren, Fisch und Meeresfrüchten – sollte eingeschränkt werden. Empfehlenswert ist eine mediterrane Ernährungsweise mit einem hohen Anteil an Gemüse, Vollkornprodukten und fettarmen Milchprodukten.

Um weiteren Gichtanfällen und langfristigen Schäden an Gelenken oder Organen vorzubeugen, ist es wichtig, den Harnsäurespiegel dauerhaft im Zielbereich zu halten (unter 6 mg/dl). Falls Ihnen harnsäuresenkende Medikamente verordnet wurden, sollten diese konsequent und dauerhaft gemäß den ärztlichen Empfehlungen eingenommen werden – auch in beschwerdefreien Phasen.

Veröffentlicht am: 30.06.2023

Letzte Aktualisierung: 25.07.2025

____________________________________________________________________________________________________________________________

ICD Code(s)

____________________________________________________________________________________________________________________________

ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Das könnte Sie auch interessieren

Arthritis – Symptome, Ursachen, Behandlung: Das können Sie tun.

Arthrose – Symptome, Behandlung und Ursachen

Gelenkschmerzen – Ursachen und Behandlung

Osteoporose - Symptome, Therapie und Ursachen

Cholesterin senken - Was tun, wenn das Cholesterin zu hoch ist?

Bluthochdruck frühzeitig erkennen und richtig behandeln

Quellen

[1]: Amboss. Hyperurikämie und Gicht. Stand 22.05.2025 https://www.amboss.com/de/wissen/hyperurikamie-und-gicht

[2]: Onlineinformation des IQWiG. Gicht. https://www.gesundheitsinformation.de/gicht.html

[3] Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten. Gicht: Was ist das? https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/gicht/was-ist-gicht.html

[4] AWMF online S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Gicht https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/060-005

[5] National Library of Medicine Current emidemiology of gout https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27008443/

[6] Autinflammation: Gicht: https://www.autoinflammation.de/erkrankungen/gicht

[7] apotheken.de Hyperurikämie und Gicht: https://www.apotheken.de/krankheiten/4409-hyperurikaemie-und-gicht

[8] Epidemiologische Auswertung von Harnsäurewerten aus der labormedizinischen Routi-neversorgung in Deutschland https://www.zhb.uni-luebeck.de/epubs/ediss2831.pdf

Unsere Qualitätssicherung

„Es ist mir ein großes Anliegen, Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und möglichst sorgenfreies Leben zu führen. Mithilfe unserer Ratgeber haben wir die Möglichkeit, unser Apotheker-Wissen schnell und einfach weiterzugeben.“

Als gelernte approbierte Pharmazeutin hat Kathrin Rund schon in diversen leitenden Funktionen gearbeitet und unterstützt unsere SHOP APOTHEKE aktuell als Associate Director im Bereich Pharma Process. Mit ihrer langjährigen Expertise steht sie hinter unseren Ratgebern, die umfassend über verschiedene Gesundheitsthemen informieren.