Dialyse – entgiftet den Körper bei Nierenschwäche

Schnelleinstieg in unsere Themen

Zusammenfassung

Mittels der Dialyse ist es möglich das Blut von Menschen zu reinigen, die mit einer chronischen Nierenschwäche oder einer nicht mehr arbeitenden Niere leben. Es gibt verschiedene Dialyseformen, die für Menschen in verschiedenen Lebensumständen geeignet sind – welche am besten passt, lässt sich im Rahmen des Arztgespräches klären. Die Dialyse kann eine funktionierende Niere nicht das gesamte Leben lang ersetzen, da sich zwischen den Dialysesitzungen Schadstoffe im Körper anreichern und damit auch Folgeschäden verursachen können. Die Dialyse gehört wie auch die Nierentransplantation zur Nierenersatztherapie.

Was ist die Dialyse?

Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das angewendet wird, wenn die Nieren dazu nicht ausreichend oder nicht mehr in der Lage sind. Dies ist in der Regel durch eine chronische Nierenschwäche oder chronisches Nierenversagen der Fall. Die Dialyse gehört wie auch die Nierentransplantation zur Nierenersatztherapie.

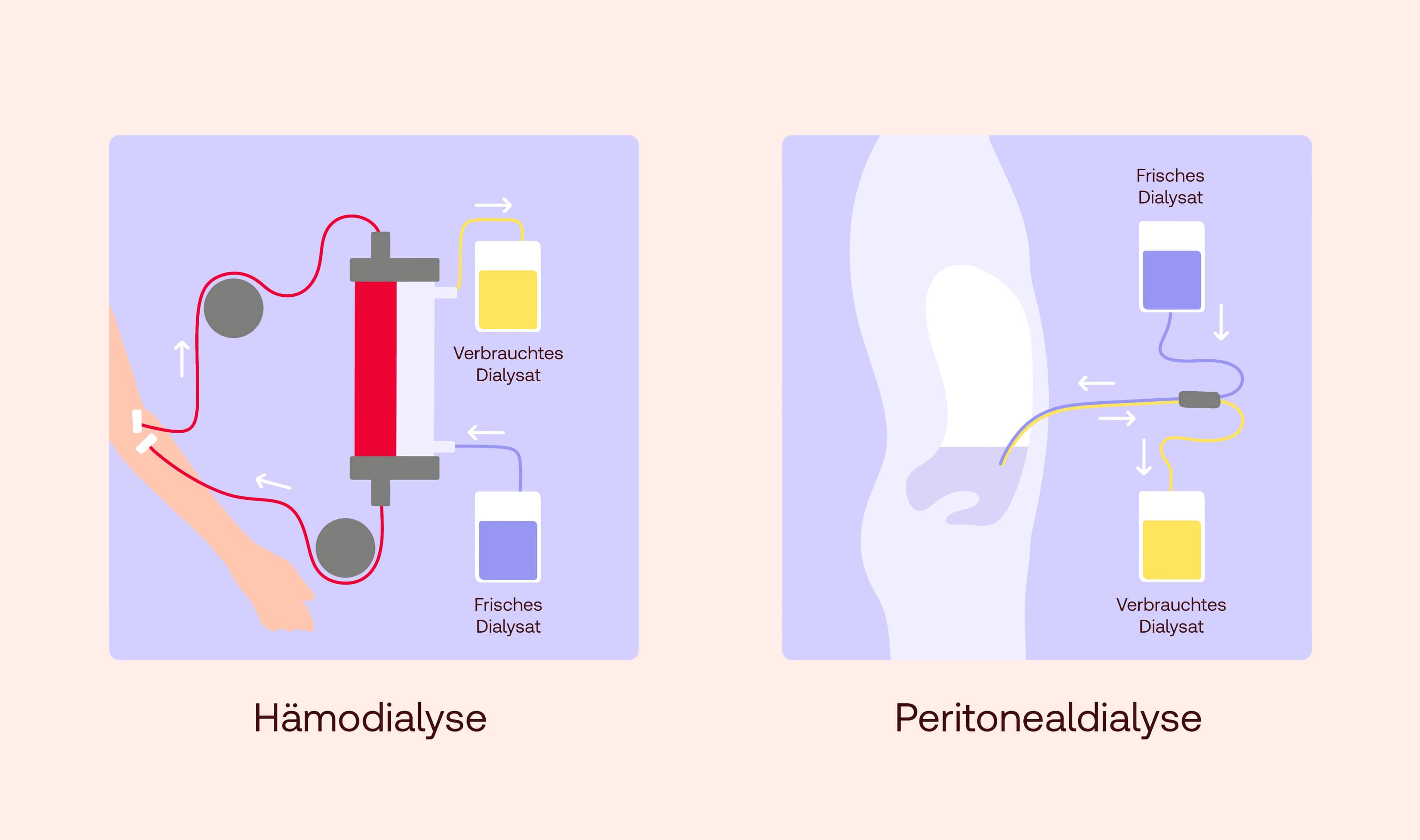

Es gibt zwei Dialyse-Techniken. Bei der Hämodialyse filtert das Gerät das Blut außerhalb des Körpers. Das Gerät funktioniert dabei wie eine künstliche Niere. Bei der Peritonealdialyse wird das Bauchfell (Peritoneum) als Dialysemembran genutzt. Dabei wird eine spezielle Flüssigkeit in die Bauchhöhle eingeführt, die die Schadstoffe aus dem Blut filtert.

Hämodialyse

Bei der Hämodialyse (Blutwäsche) leitet eine Maschine überschüssiges Wasser und Giftstoffe aus dem Körper ab. Dazu wird das Blut über Schläuche in eine Maschine zu einer Filtermembran, dem sogenannten Dialysator, gepumpt. Getrennt durch diese Filtermembran, fließen das entnommene Blut und die Dialyseflüssigkeit im Gegenstromprinzip in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei. Schadstoffe wandern dabei aus dem Blut durch die Membran in die Spülflüssigkeit.

Peritonealdialyse

Die Peritonealdialyse zeichnet sich dadurch aus, dass die Blutreinigung im Körper stattfindet, wobei das Bauchfell (Peritoneum) als Filtermembran genutzt wird. Das Bauchfell ist gut durchblutet und kleidet die Bauchhöhle aus. Zudem umschließt es die inneren Organe wie den Dünn- und Dickdarm. Durch die Wände dieser Blutgefäße wandern die Schadstoffe in die Dialyseflüssigkeit. Gleichzeitig entzieht diese dem Blut auch Wasser, da sie mit Zucker oder zuckerähnlichen Stoffen angereichert ist.

Eine weitere Form der Dialyse ist die Hämofiltration. Diese wird in der Regel auf der Intensivstation durchgeführt, wenn bei dialysepflichtigen Menschen die Urinproduktion stark nachlässt und sich dadurch mehr Flüssigkeit im Körper ansammelt. Im Gegensatz zur Dialyse basiert die Hämofiltration vor allem auf dem Prinzip der Konvektion: Das Blut wird durch Druck durch die Filtermembran gedrückt, wodurch Wasser und darin gelöste Schadstoffe mit herausgefiltert werden. Anschließend wird dem Blut sauberes Ersatzfluid wieder zugeführt, um den Flüssigkeitshaushalt im Körper auszugleichen.

Gut zu wissen:

Eine Dialyse ist nicht nur dann nötig, wenn die Nierenleistung nachgelassen hat. Sie kann eine lebensrettende Maßnahme sein, wenn ein Mensch sich vergiftet hat und die Organe nicht in der Lage sind, das Blut ausreichend schnell von den giftigen Substanzen zu reinigen. Dafür wird in der Regel die Hämoperfusion eingesetzt. Dabei pumpt das Dialysegerät das Blut durch eine Substanz, die so gut aufnahmefähig ist wie Aktivkohle. An dieser bleiben die Giftstoffe aus dem Blut hängen und werden so entfernt. Ein Fall für diese Form der Dialyse sind Menschen, die eine Überdosis Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel eingenommen haben.

Viele Menschen fühlen sich schon wenige Wochen nach Beginn der Dialysebehandlung deutlich besser. Da die Dialyse das Blut von Schadstoffen reinigt, leiden Betroffene weniger unter Übelkeit, haben wieder mehr Appetit und fühlen sich kräftiger und wacher, gleichzeitig normalisiert sich der Blutdruck.

Wann führt man eine Dialyse durch?

Fachärzte für Nierenerkrankungen, sogenannte Nephrologen, verordnen eine Dialyse, wenn ein bestimmter Wert, die glomeruläre Filtrationsrate (GFR), absinkt. Dieser liegt bei Menschen mit gesunder Nierenfunktion zwischen 85 und 135ml/min/1,73 m2 Körperfläche. Es ist natürlich, dass dieser Wert im Laufe des Lebens absinkt, kommen allerdings weitere Symptome hinzu, lässt eine sinkende GFR auf eine drohende oder bereits eingeschränkte Nierenfunktion schließen.

Symptome einer eingeschränkten Nierenfunktion (Urämie) können sein:

- Körpergeruch nach Urin

- Hautveränderungen

- Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit

- Schmerzen in der Brust

- Atemnot

- unregelmäßiger Puls

- Gewichtsverlust

Der GFR-Wert allein ist nicht ausschlaggebend für den Beginn der Dialyse, das sind eher die Beschwerden, die durch die eingeschränkte Nierenfunktion ausgelöst werden oder wenn der Blutdruck oder der Wasserhaushalt entgleisen. Häufig treten diese Beschwerden auf, wenn ein GFR-Wert von zwischen 5 und 10 ml/min/1,73m2 erreicht ist. Eine Dialyse wird in der Regel ein Leben lang durchgeführt oder zumindest solange, bis eine Spenderniere erfolgreich transplantiert wurde.

Was wird bei einer Dialyse gemacht?

Wurde die Dialyse verordnet, besteht zunächst die Möglichkeit, sich gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin für die geeignete Dialyseform zu entscheiden: denn beide Formen bedürfen der Vorbereitung.

Hämodialyse

Für die Hämodialyse wird im Rahmen einer kleinen Operation ein Shunt gesetzt: So erhalten Menschen, die eine Dialyse haben müssen, ein gut zugängliches und stabiles Blutgefäß und immer wieder erneutes einstechen einer Kanüle entfällt. Nötig ist das, weil Menschen mit chronischer Nierenschwäche häufig besonders dünnwandige Venen haben, die leichter platzen können, wenn eine Kanüle gesetzt werden soll. Zudem werden innerhalb einer Dialyse 400-500ml Blut pro Minute entnommen und gereinigt. Hierfür ist die normale Vene nicht geeignet.

Für einen Shunt wird normalerweise am rechten oder linken Arm gelegt. Hier wird der Rechtshänder auf Links und der Linkshänder auf Rechts eingestellt – damit fließt mehr arterielles Blut in die Vene und erhöht hier den Blutdruck. Dadurch weitet sie sich, bekommt eine dickere Gefäßwand und wird so weniger empfindlich gegenüber den wiederholten Einstichen. Gleichzeitig lässt sich das Blut so auch in einer ausreichend hohen Geschwindigkeit durch die künstliche Niere leiten. Dieser Eingriff wird bestenfalls mehrere Wochen bis Monate im Vorfeld der ersten Dialysesitzung vorgenommen: Denn der Shunt braucht ausreichend Zeit um auszuheilen und sich so auszubilden, dass er die nötige Stabilität hat. Baden und Schwimmen ist mit dem ausgeheilten Shunt möglich.

Sollte die Dialyse akut nötig sein, beispielsweise bei einem eingetretenen Nierenversagen, erfolgt die Dialyse über einen Katheter am Hals (zentraler Venenkatheter).

Im Dialysegerät filtert eine halbdurchlässige Membran die Abfallstoffe aus dem Blut. Dabei werden größere Moleküle wie Eiweiße, Fette und Blutzellen zurückgehalten, während kleinere Moleküle wie Harnstoff, Kreatinin, überschüssige Elektrolyte (z. B. Kalium, Natrium) sowie Wasser durch die feinen Poren in die Dialyselösung (Dialysat) übertreten können. Dieser Austausch erfolgt durch Diffusion: Dabei wandern gelöste Stoffe entlang eines Konzentrationsgefälles – also vom Bereich höherer Konzentration im Blut zur niedrigeren Konzentration im Dialysat – durch die Membran. So werden stoffwechselbedingte Abfallprodukte aus dem Blut entfernt. Das gereinigte Blut wird anschließend wieder in den Körper zurückgeführt.

Die Hämodialyse findet in der Regel in einem Dialysezentrum statt. Während einer Dialysesitzung durchläuft das Blut das Dialysegerät etwa 15-mal für eine vollständige Reinigung. Damit das Blut in dieser Zeit nicht gerinnt, wird es mit Heparin flüssig gehalten. Die Hämodialyse wird ungefähr dreimal die Woche durchgeführt und dauert dabei jeweils vier bis fünf Stunden. Die Dauer ist allerdings abhängig von

- der Nierenrestfunktion,

- Körpergröße,

- Körpergewicht und

- den individuellen Lebensumständen.

Peritonealdialyse

Nachts verbleibt die Flüssigkeit bis zu neun Stunden im Bauchraum. Über die kontinuierliche zyklische Peritonealdialyse (CCPD) wird die Spülflüssigkeit von einem Gerät regelmäßig ausgetauscht. Dafür schließen sich die Betroffenen über Nacht und über ihren Katheter im Bauch an einen sogenannten Zykler an, der insgesamt etwa sechs Zyklen durchführt.

Welche Risiken bestehen bei der Dialyse?

Die Dialyse kann viele Aufgaben der Niere übernehmen, ist jedoch nicht in der Lage, die Nieren vollständig zu ersetzen. Dadurch, dass die Dialyse oft nicht täglich und der Körper damit nicht kontinuierlich entwässert und entgiftet wird, reichern sich Schadstoffe schneller im Körper an: Viele Menschen fühlen bereits am zweiten Tag nach der Dialyse einen Leistungsabfall. Dies belastet auf Dauer und kann dazu führen, dass die Blutgefäße schneller verkalken, es zu Herzerkrankungen, Knochen- oder Gelenkschäden kommt.

Bei der Hämodialyse wie auch bei der Peritonealdialyse besteht durch den permanent im Körper verbleibenden Shunt bzw. Katheter das erhöhte Risiko einer Infektion.

Was ist bei der Dialyse zu beachten?

Menschen, die eine Dialyse erhalten, müssen sich an bestimmte Regeln halten, die an den jeweiligen Gesundheitszustand angepasst sind. Dafür sollten sie

- die Trinkmenge einschränken

- sich regelmäßig wiegen (eine Gewichtszunahme kann auf eine Komplikation oder auf eine übermäßige Wasserzufuhr hindeuten)

- kaliumreiche Lebensmittel vermeiden wie Obst, Obstsäfte, Wein, Sekt, Schokolade, Nüsse, Marzipan, Kartoffeln. Zudem ist es wichtig, wasserreiche Lebensmittel im Hinblick auf die Wasserzufuhr zu berücksichtigen

- auf protein- und kalorienreiche sowie natriumarme Ernährung achten

- phosphatreiche Nahrungsmittel vom Speiseplan streichen und zusätzlich zu den Mahlzeiten Phosphatbinder einnehmen

Sportliche Betätigung ist für Menschen, die regelmäßig zur Dialyse müssen, wichtig, solange keine anderen gesundheitlichen Einschränkungen oder die ärztliche Meinung dagegensprechen. Wichtig zu wissen ist es auch, dass die Dialysetermine einen festen Bestandteil des Lebens ausmachen und wöchentlich viel Zeit in Anspruch nehmen – damit sind auch spontane Urlaube nicht mehr möglich.

Die Peritonealdialyse wird auch als Heimdialyse bezeichnet. Der Vorteil ist, dass so eine freie Zeiteinteilung möglich ist – jedoch geht diese Form mit einer hohen Eigenverantwortung einher, zusätzlich ist zuvor eine mehrwöchige Schulung der betroffenen Person und eine kontinuierliche medizinische Betreuung nötig. Außerdem ist es wichtig, immer dafür zu sorgen, ausreichend Spülflüssigkeit auf Lager zu haben und diese vor dem Einführen in den Körper anzuwärmen.

Veröffentlicht am: 22.03.2023

Aktualisiert am: 18.08.2025

Das könnte Sie auch interessieren

Quellen

[1] Onlineinformationen des IQWiG (gesundheitsinformation.de). Chronische Nierenerkrankungen. https://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenerkrankung.html

[2] Deutsche Nierenstiftung. Die Hämodialyse. https://www.nierenstiftung.de/fuer-betroffene/niere-a-bis-z/haemodialyse/

[3) Bundesverband Deutscher Internistinnen und Internisten. Dialyse. https://www.internisten-im-netz.de/fachgebiete/niere-harnwege/nierenersatz/dialyse.html#c698

[4] chemie.de Kreatin https://www.chemie.de/lexikon/Kreatin.html

Qualitätssicherung

„Die Beratung und Information unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen: Mit dem Ratgeber erhalten Sie kompaktes Apotheker-Wissen zu vielen Gesundheitsthemen – recherchiert und geschrieben von unserem Experten-Team."

Als leitende Apothekerin steht Theresa Holler mit Ihrem großen Apotheker-Team hinter unseren Ratgebern. Hier erhalten Sie immer fundiertes Wissen zu vielen verschiedenen Gesundheitsthemen. Mit dem Ratgeber von SHOP APOTHEKE können Sie sich nicht nur schnell über verschiedene Themen informieren, Sie erhalten außerdem wichtige Apotheker-Tipps zu bewährten Arzneimitteln.