Durchblutungsstörungen - Symptome, Ursachen und Behandlung

Schnelleinstieg in unsere Themen

Zu Durchblutungsstörungen kommt es, wenn der Blutfluss in den Gefäßen gestört ist. Häufige Ursache sind angeborene oder im Laufe des Lebens entstandene Veränderungen von Blutgefäßen oder des Herzens. Im Zweifelsfall ist ein Besuch in der Arztpraxis ratsam – insbesondere, wenn die Symptome über kalte Hände oder Füße und ein gelegentliches Kribbeln in Fingern oder Zehen nach einer ungünstigen Haltung hinausgehen. Bei der ärztlichen Untersuchung wird versucht, den Ursachen der Beschwerden auf den Grund zu gehen. Dabei können unterschiedliche Methoden von einer Blutuntersuchung bis zur Kontrastmitteluntersuchung zum Einsatz kommen. Die Behandlung richtet sich nach der jeweiligen Ursache. Durch einen gesunden Lebensstil mit entsprechender Ernährung und Bewegung lässt sich Herz-Kreislauferkrankungen in vielen Fällen vorbeugen. Auch wenn sie bereits entstanden sind, können betroffene Personen Verlauf und Auswirkungen der Erkrankung positiv beeinflussen.

Wie äußern sich Durchblutungsstörungen?

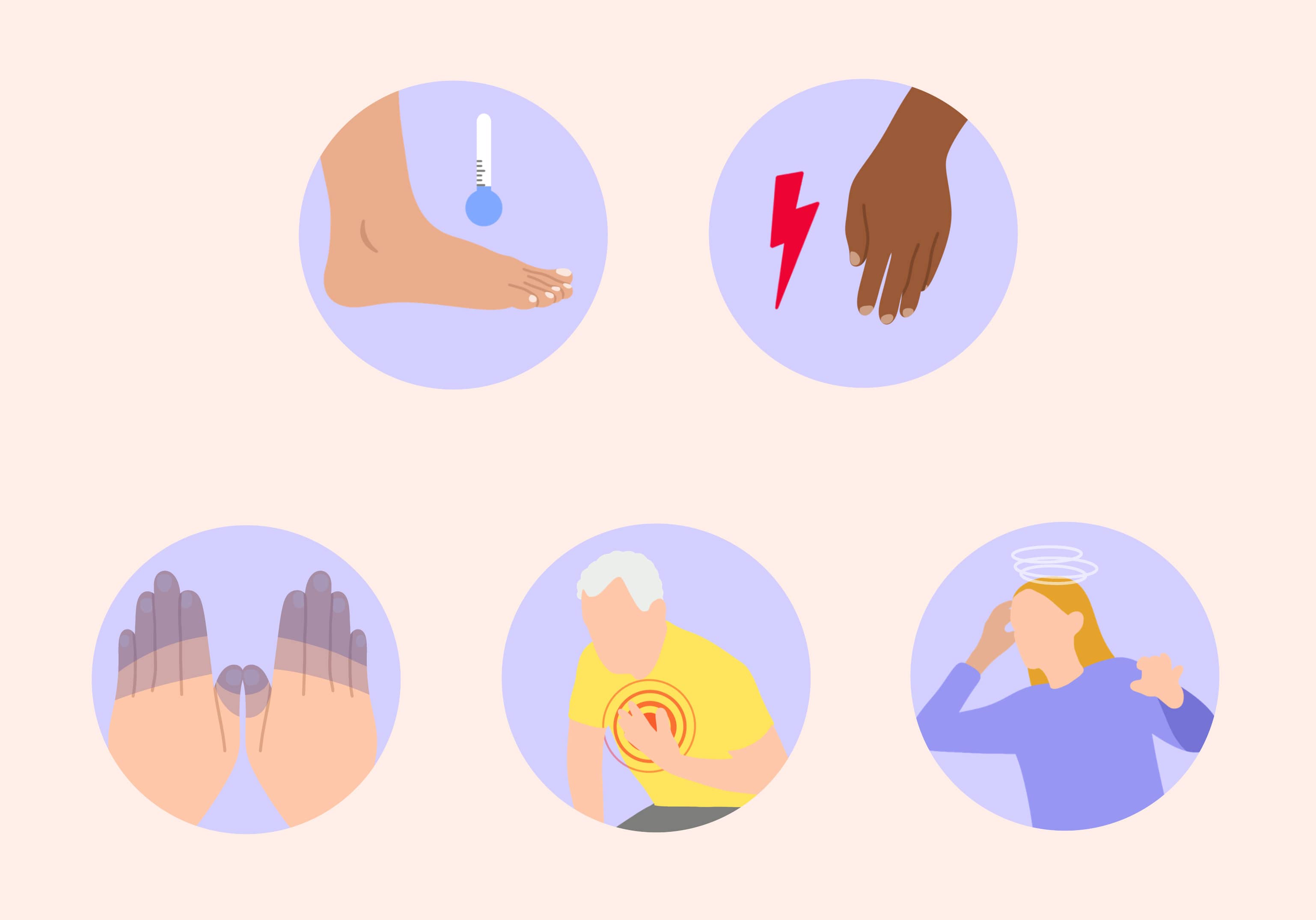

Durchblutungsstörungen können sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise äußern. Das betroffene Körperteil fühlt sich in den meisten Fällen kalt an, ist unter Umständen nicht zu spüren, kann nicht willentlich bewegt werden und/oder kribbelt unangenehm, wenn die Durchblutung wiederhergestellt wird, beispielsweise wenn die Schuhe ausgezogen werden. In vielen Fällen treten auch Schmerzen auf. Häufig sind hiervon die unteren Teile der Gliedmaßen betroffen, also Füße und Hände, gegebenenfalls auch Unterarm oder Unterschenkel. Wenn Beschwerden durch krankhafte Veränderungen der Blutgefäße in den Beinen, seltener in den Armen, verursacht werden, sprechen Medizinerinnen und Mediziner von peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK).

Ursache für die Empfindungsstörungen und Lähmungen ist, dass durch Quetschung der Nerven selbst oder die eingeschränkte Durchblutung die Nerven nur unzureichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Das beeinträchtigt ihre Funktionsfähigkeit, und Signale vom Gehirn zum betreffenden Körperteil oder in die andere Richtung werden nicht wie vorgesehen weitergeleitet. Wenn die Durchblutungsstörung nicht zu lange besteht, erholt sich das Gewebe in der Regel vollständig, ohne dass bleibende Schäden entstehen.

Wenn Körpergewebe zu lange unzureichend durchblutet wird, verfärbt es sich häufig blau bis violett (Zyanose). Außerdem nehmen die betroffenen Zellen Schaden und sterben schließlich ab. In der Medizin nennt man diesen Vorgang Ischämie. Wenn Gewebe dabei abstirbt, spricht man von einem ischämischen Infarkt. Ist der Herzmuskel betroffen, weil die Koronararterien verstopft sind, die ihn versorgen, führt das zu einem Herzinfarkt. Dieser kann sich neben Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen auch mit Schmerzen und/oder Druck- beziehungsweise Engegefühl in der Brust (Angina pectoris) oder Atemnot äußern. Bei Frauen sind häufig unspezifische Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen, Erbrechen oder unerklärliche Müdigkeit vorherrschend. Die starken Schmerzen in der Brustgegend sind dagegen in vielen Fällen weniger stark ausgeprägt.

Ist die Blutversorgung des Gehirns gestört, kommt es zu einem Schlaganfall. Dieser kann sich auf unterschiedlichste Art und Weise äußern, je nachdem, welche Regionen betroffen sind und in welchem Ausmaß. Möglich sind beispielsweise Lähmungen, Schwindel und Bewusstseinsstörungen sowie Sprach-, Koordinations- oder Gedächtnisstörungen.

Was verursacht Durchblutungsstörungen?

In vielen Fällen führen vergleichsweise harmlose Ursachen wie zu enge Schuhe oder Socken und eine ungünstige Sitzhaltung zu Durchblutungsstörungen an den betroffenen Stellen. Diese lassen sich meist leicht beheben, und es bleiben keine anhaltenden Schäden zurück.

Eine gestörte Durchblutung kann aber auch verschiedene krankhafte Ursachen haben, von denen einige angeboren sein können und andere im Laufe des Lebens auftreten. Möglich sind beispielsweise:

Angeborene Fehlbildungen des Herzens oder des Herz-Kreislaufsystems, darunter

- Ventrikelseptumdefekt (Defekt in der Scheidewand zwischen beiden Herzkammern),

- Vorhofseptumdefekt (Fehlbildung mit offenen Stellen an der Trennwand zwischen den beiden Herzvorhöfen),

- Verengung der Hauptschlagader (Aorta), medizinisch kongenitale Aortenstenose genannt,

- Morbus Fallot (auch Fallot-Tetralogie genannt), bei dem die Lungenschlagader verengt und die Trennwand zwischen den Herzkammern defekt ist (Ventrikelseptumdefekt), die Aorta über diesem Defekt liegt und die rechte Herzkammer vergrößert ist (Hypertrophie des rechten Ventrikels).

- Offenbleiben einer vorgeburtlichen Verbindung zwischen der Hauptschlagader und der Lungenschlagader (persistierender Ductus arteriosus Botalli),

- falsch angelegte Herzarterien (Transposition der großen Arterien, TGA).

Erworbene Erkrankungen des Herzens oder der Herzklappen, etwa

- Trikuspidalklappeninsuffizienz (undichte Trikuspidalklappe mit Blutrückfluss in den Körper),

- Mitralklappeninsuffizienz (gestörter Blutfluss zwischen linkem Vorhof und Herzkammer),

- Verengungen (Stenosen) von Trikuspidal- oder Mitralklappe,

- Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien), etwa die dilatative (DCM) oder hypertrophe Kardiomyopathie (HCM).

Gefäßerkrankungen oder -veränderungen wie

- eine Arteriosklerose, genauer gesagt eine Atherosklerose: Dabei lagern sich fettähnliche Stoffe wie Cholesterin und deren Transportvehikel (Lipoproteine) in den Gefäßwänden an, wo sie für Entzündungen sorgen und schließlich dazu führen, dass die Gefäßwände sich verdicken. Dadurch sinkt der Durchmesser des Blutgefäßes und damit der Blutfluss, während gleichzeitig der Blutdruck steigt, was wiederum weitere Veränderungen der Gefäßwand fördert. Begünstigt werden diese Prozesse durch falsche Ernährung, mangelnde Bewegung und chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Sie führen unter Umständen zu Krankheitsbildern wie der koronaren Herzkrankheit (KHK) oder der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK).

- Aussackungen von Blutgefäßen (Aneurysmen) erhöhen das Risiko, dass Gefäße reißen und es zu lebensgefährlichen Blutungen kommt. Körperteile, die von diesen Gefäßen versorgt wurden, werden dann ebenfalls nicht mehr entsprechend durchblutet. Dies ist eine mögliche Ursache für einen Schlaganfall.

- Blutgerinnsel in den Gefäßen (Thrombosen). Häufig entstehen sie in größeren Blutgefäßen und werden abgeschwemmt, bis sie in kleinere Gefäße gelangen, die sie dann verstopfen (Thromboembolie).

-

Beim Raynaud-Syndrom kommt es insbesondere durch Einwirkung von Kälte zu Krämpfen der Arterienmuskulatur und dadurch zu Durchblutungsstörungen. Es ist meist angeboren, zeigt sich aber erst im Erwachsenenalter. Seltener entsteht es im Laufe des Lebens etwa durch bestimmte Medikamente oder Gefäßerkrankungen.

Wann ärztlichen Rat einholen bei Durchblutungsstörungen?

Ein eingeschlafener Fuß oder kalte Hände beziehungsweise Füße sind für sich genommen in der Regel kein Grund, direkt die Arztpraxis aufzusuchen. Wenn Symptome aber nicht von allein wieder verschwinden oder sich verschlimmern, ist es ratsam, ärztlichen Rat einzuholen. Das gilt beispielsweise, wenn schwerwiegende Krankheitszeichen auftreten wie:

- Finger oder Zehen, die sich in der Kälte blau verfärben oder schmerzen, und wenn sich dies auch nach einiger Zeit im Warmen nicht verbessert,

- Atemnot,

- Kreislaufbeschwerden und Schwindel,

- Herzrasen,

- abnehmende Leistungsfähigkeit,

- plötzliche starke Schmerzen,

- Lähmungen und Taubheitsgefühl.

Erste Hinweise auf Herz-Kreislauferkrankungen werden auch im Zuge der Gesundheits-Check-ups erfasst, die ab einem Alter von 35 Jahren alle drei Jahre empfohlen sind und deren Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.

Wie werden Durchblutungsstörungen behandelt?

Zunächst versucht die Ärztin oder der Arzt, sich im persönlichen Gespräch einen Überblick über die Symptome zu verschaffen, erfragt, wie lange sie bereits bestehen und wie sie sich äußern, und ob Erkrankungen bekannt sind, die damit in Verbindung stehen könnten (Anamnese). Danach folgt eine körperliche Untersuchung, bei der unter anderem Herz und Lunge abgehört werden, meist wird auch der Blutdruck gemessen. Lassen sich dabei ernsthafte Erkrankungen nicht ausschließen, erfolgen danach in vielen Fällen weitere Untersuchungen bei einer kardiologischen Praxis oder Klinik.

Je nach Ausprägung und Art der Symptome kann eine Blutuntersuchung erfolgen. Werden Herzerkrankungen mit Herzrhythmusstörungen vermutet, fertigt die Ärztin oder der Arzt gegebenenfalls ein Elektrokardiogramm (EKG) an. Zusätzlich kommen häufig bildgebende Verfahren zum Einsatz, um den Beschwerden auf den Grund zu gehen, etwa

- Röntgenbilder oder Computertomografie (CT),

- Ultraschalluntersuchung,

- Magnetresonanztomografie (MRT),

- Herzkatheteruntersuchung.

Manche dieser Verfahren werden mit einer Kontrastmittel-Gabe kombiniert, die es erlaubt, die Gefäße und deren mögliche Veränderungen mithilfe von Röntgenstrahlen sichtbar zu machen.

Die Behandlung der Durchblutungsstörungen richtet sich anschließend nach der gefundenen Ursache. Häufig werden Medikamente eingesetzt, um beispielsweise Cholesterin- und andere Blutfettwerte zu senken, etwa mithilfe von Lipidsenkern wie Statinen. Auch Bluthochdruck, Herzmuskelerkrankungen und Herzrhythmusstörungen lassen sich unter Umständen medikamentös behandeln. Dazu kommen beispielsweise Betablocker, Kalziumantagonisten, Herzglykoside, Gerinnungshemmer (Antikoagulantien) oder Entwässerungsmedikamente (Diuretika) zum Einsatz.

In einigen Fällen können kleinere oder größere Operationen notwendig sein, etwa die Aufdehnung eines verengten Blutgefäßes mit einem Ballonkatheter, in der Regel kombiniert mit dem Einsetzen eines Stents, der das Gefäß dauerhaft offenhält. Auch angeborene Herzerkrankungen lassen sich in vielen Fällen durch eine Operation beheben oder bessern.

Was können Sie selbst bei Durchblutungsstörungen tun?

Um Durchblutungsstörungen zu vermeiden, bietet es sich in den einfacheren Fällen an, die jeweiligen Ursachen abzustellen, also beispielsweise passendes Schuhwerk zu tragen oder die Sitzhaltung zu optimieren.

Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, ist es hilfreich

- sich gesund und ausgewogen zu ernähren sowie ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

- sich ausreichend zu bewegen. Empfohlen sind dreieinhalb Stunden Sport in gemäßigter Intensität pro Woche. Treppensteigen, zügiges Spazierengehen und anstrengendere Alltagsbewegungen zählen mit! Bei vorliegenden Herzerkrankungen sollte mit der Ärztin oder dem Arzt besprochen werden, welche Betätigung sich eignet.

- Übergewicht zu reduzieren.

- nicht zu rauchen.

- auf (übermäßigen) Alkoholgenuss zu verzichten.

- gegebenenfalls Blutdruck und Herzfrequenz zu Hause hin und wieder zu messen. Entsprechende Geräte sind erschwinglich und beispielsweise in der Apotheke erhältlich. Der Blutdruck sollte bei Erwachsenen in Ruhe in der Regel unter 130 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) in der Systole (wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht und Blut pumpt) und 85 mmHg in der Diastole (wenn der Herzmuskel erschlafft) liegen. Als Bluthochdruck gelten Werte über 140 mmHg in der Systole und 90 mmHg in der Diastole. Die Herzfrequenz liegt typischerweise zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Bei Kindern und Jugendlichen ist sie etwas höher, auch bei Senioren kann sie wieder etwas ansteigen.

Veröffentlicht am: 11.08.2025

____________________________________________________________________________________________________________________________

Das könnte Sie auch interessieren

Quellen

[1] Pschyrembel. Online. Schlaganfall. https://www.pschyrembel.de/schlaganfall/K0PSS/doc/

[2] Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Ischämie. https://www.gesundheitsinformation.de/glossar/ischaemie.html

[3] Deutsche Herzstiftung. TGA: Ein Herzfehler und seine Herausforderungen, https://herzstiftung.de/leben-mit-angeborenem-herzfehler/angeborene-herzfehler/tga

[4] Deutsche Herzstiftung. Wenn die Kammerscheidewand ein Loch hat, https://herzstiftung.de/leben-mit-angeborenem-herzfehler/angeborene-herzfehler/ventrikelseptumdefekt

[5] Deutsche Herzstiftung. Welcher Puls ist normal? https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/das-herz/welcher-puls-ist-normal

[6] Piper W. Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems. Innere Medizin. 2013;1-180. doi:10.1007/978-3-642-33108-4_1

[7] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Gesundheitsuntersuchung Check-up, https://www.kbv.de/html/5540.php

[8] Deutsche Herzstiftung. Herzinfarkt bei Frauen: Diese Symptome sollten Sie kennen, https://herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinfarkt/anzeichen/herzinfarkt-frauen-symptome

[9] Amboss.com. Raynaud-Syndrom, https://www.amboss.com/de/wissen/raynaud-syndrom/

Unsere Qualitätssicherung

„Die Beratung und Information unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen: Mit dem Ratgeber erhalten Sie kompaktes Apotheker-Wissen zu vielen Gesundheitsthemen – recherchiert und geschrieben von unserem Experten-Team."

Als leitende Apothekerin steht Theresa Holler mit Ihrem großen Apotheker-Team hinter unseren Ratgebern. Hier erhalten Sie immer fundiertes Wissen zu vielen verschiedenen Gesundheitsthemen. Mit dem Ratgeber von Shop Apotheke können Sie sich nicht nur schnell über verschiedene Themen informieren, Sie erhalten außerdem wichtige Apotheker-Tipps zu bewährten Arzneimitteln.