PCOS - Symptome, Behandlung und Ursachen

Schnelleinstieg in unsere Themen

Beim polyzystischen Ovarsyndrom oder polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) kommt es zu einer Überproduktion männlicher Geschlechtshormone (Androgene) bei Frauen. Daraus resultieren zahlreiche Beschwerden, insbesondere Menstruationsstörungen, verminderte Fruchtbarkeit und eine Vermännlichung des äußeren Erscheinungsbildes. Namensgebend sind die zahlreichen Eibläschen (Zysten), die sich in den Eierstöcken betroffener Frauen bilden. Die Ursachen des PCOS sind nicht im Detail bekannt. Neben genetischen Faktoren spielen Übergewicht und eine Insulinresistenz, also ein unzureichendes Ansprechen auf das blutzuckersenkende Hormon Insulin, eine wichtige Rolle. Die Diagnose erfolgt aufgrund der Symptome, dem Nachweis der typischen Eibläschen im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung sowie aufgrund der erhöhten Androgenspiegel im Blut. Die Behandlung beinhaltet in der Regel, den Lebensstil anzupassen und mithilfe verschiedener Medikamente den Hormonhaushalt zu normalisieren. So lässt sich in vielen Fällen die Fruchtbarkeit verbessern.

Was ist das polyzystische Ovarsyndrom?

Bei Frauen mit polyzystischem Ovarsyndrom (PCOS) gerät das Gleichgewicht der verschiedenen Geschlechtshormone durcheinander. Es entsteht ein Überschuss an Androgenen, also männlichen Geschlechtshormonen. Dass der weibliche Körper auch eine geringe Menge männlicher Geschlechtshormone bildet, ist völlig natürlich – im Übermaß verhindern diese jedoch einen normalen weiblichen Hormonzyklus. Das führt zu zahlreichen Beschwerden, insbesondere zu Zyklusstörungen, eingeschränkter Fruchtbarkeit und einer zunehmenden Vermännlichung des Körpers, etwa durch eine verstärkte Körperbehaarung oder tiefere Stimme. Diese Veränderungen sind für viele Frauen besonders belastend und können die Lebensqualität deutlich einschränken.

Das PCOS ist die häufigste im gebärfähigen Alter auftretende Hormonstörung. Etwa fünf bis zehn Prozent aller Frauen sind davon betroffen. Die Erkrankung ist nicht heilbar, lässt sich aber durch eine Anpassung des Lebensstils und mithilfe von Medikamenten behandeln.

Wie äußert sich das polyzystische Ovarsyndrom?

Die Symptome eines PCOS machen sich meist ab der Pubertät bemerkbar und verschlechtern sich im Krankheitsverlauf häufig. Typisch sind folgende Beschwerden:

- Zyklusstörungen: Infolge eines fehlenden Eisprungs haben etwa 50 Prozent der betroffenen Frauen keine Periode (Amenorrhö), bei 30 Prozent tritt diese nur unregelmäßig (Oligomenorrhoe) auf. Kommt es zu einer Regelblutung, ist sie bei einigen besonders lang und stark ausgeprägt (Hypermenorrhö).

- Eingeschränkte Fruchtbarkeit: Bei vielen Frauen mit PCS kommt es nur unregelmäßig zum Eisprung, was eine Schwangerschaft deutlich erschwert. Bleibt der Eisprung vollständig aus, ist eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht möglich.

- Vermännlichung (Androgenisierung): Der Überschuss an Androgenen führt zu verschiedenen körperlichen Veränderungen, insbesondere unreiner Haut, Akne, Haarausfall sowie einem männlichen Behaarungsmuster (Hirsutismus). Typisch sind eine vermehrte Schambehaarung sowie Haarwachstum im Bereich der Brust, des Rückens, der Oberlippe und des Kinns. Auch die Stimme und der Körperbau können sich durch das PCOS verändern.

- Vergrößerte Eierstöcke: Die Eierstöcke (Ovarien) von Frauen mit PCOS sind oft deutlich vergrößert. Im Ultraschall lassen sich darin zahlreiche kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen erkennen. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Eibläschen (Follikeln). Normalerweise reift in diesen Follikeln während des weiblichen Zyklus eine Eizelle heran. Beim Eisprung platzt der Follikel auf und setzt die reife Eizelle frei. Unterbleibt infolge eines PCOS der Eisprung, sammeln sich die ungeplatzten Eibläschen im Eierstock an. Sie haben dem polyzystischen Ovarialsyndrom (poly = viel, Zyste = Blase, Ovar = Eierstock) seinen Namen verliehen.

- Übergewicht: Die Mehrheit aller Frauen mit PCOS ists übergewichtig. Das bedeutet jedoch nicht, dass schlanke Frauen kein PCOS bekommen können.

Bei den meisten Frauen mit PCOS treten nicht alle, sondern nur einige der typischen Beschwerden auf. Außerdem können sich die Symptome im Krankheitsverlauf ändern. Daher verläuft und zeigt sich die Erkrankung bei verschiedenen Frauen auf unterschiedliche Weise.

Wie entsteht das polyzystische Ovarsyndrom?

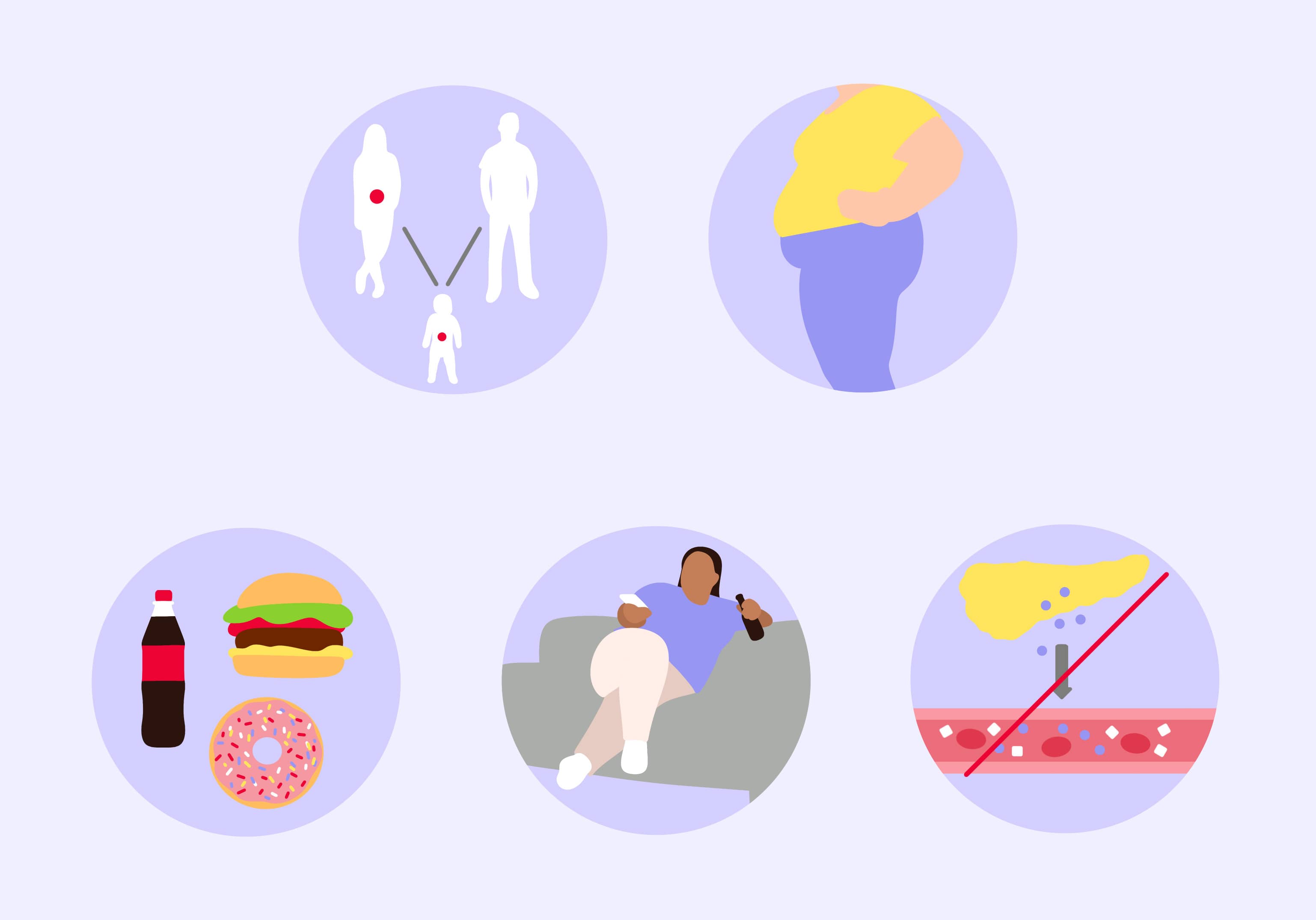

Auslöser des polyzystischen Ovarsyndroms ist eine komplexe Störung der Hormonregulation, die letztlich zu einem Überschuss männlicher Geschlechtshormone führt. Die dem PCOS zugrunde liegenden Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt. Da die Erkrankung familiär gehäuft auftritt, vermuten Fachleute, dass eine genetische Veranlagung eine wichtige Rolle dabei spielt. Da Androgene auch vom Fettgewebe produziert werden, sind bei der Entstehung des PCOS zudem Faktoren wie Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel von Bedeutung. Zudem weisen viele betroffene Frauen eine Insulinresistenz auf, das heißt, ihr Organismus reagiert nicht mehr ausreichend auf das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttete, blutzuckersenkende Hormon Insulin. Infolgedessen gerät der Zuckerstoffwechsel aus der Balance, was wiederum die Produktion von Androgenen verstärkt.

Wie stellt der Arzt beim PCOS die Diagnose?

Viele Frauen mit PCOS suchen zunächst aufgrund von Zyklusstörungen oder eines unerfüllten Kinderwunsches ärztlichen Rat. In der Regel ergibt sich bereits aus der Krankengeschichte (Anamnese) und den typischen Symptomen ein erster Verdacht. Für Frauen, die unter Zyklusstörungen leiden, ist es ratsam, zum Arztbesuch einen Menstruationskalender mitzubringen, in dem sie den Zeitpunkt, die Dauer und Stärke ihrer Regelblutungen dokumentieren.

Um den Verdacht auf ein polyzystisches Ovarsyndrom zu erhärten und andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen auszuschließen, folgt eine gründliche frauenärztliche Untersuchung einschließlich eines vaginalen Ultraschalls. Dabei sind im Falle eines PCOS zahlreiche Zysten im Eierstock zu erkennen. Darüber hinaus wird im Rahmen einer Blutuntersuchung die Konzentration verschiedener Geschlechtshormone bestimmt.

Sind mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt, gilt die Diagnose als bestätigt:

- Zyklusstörungen

- Männliches Erscheinungsbild oder Nachweis eines erhöhten Androgenspiegels im Blut

- Polyzystische Ovarien im Ultraschall

Um Begleit- und Folgeerkrankungen auszuschließen, erfolgen oft weitere Untersuchungen, beispielsweise die Ermittlung des Body-Mass-Index, die Messung des Bauchumfangs und des Blutdrucks sowie eine Kontrolle der Blutfette und des Blutzuckers.

Wie behandelt der Arzt das PCOS?

Wie das polyzystische Ovarsyndrom behandelt wird, hängt von den individuellen Beschwerden und der jeweiligen Familienplanung ab. Ziel der Therapie ist es, den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die belastenden Symptome zu unterdrücken und – bei Frauen mit Kinderwunsch – die Fruchtbarkeit zu verbessern.

Bei Frauen ohne Kinderwunsch kommen zur Behandlung des polyzystischen Ovarsyndroms in erster Linie hormonelle Verhütungsmittel zum Einsatz. Sie tragen dazu bei, den gestörten Menstruationszyklus zu normalisieren, den Androgenspiegel zu senken und die Vermännlichung des Körpers auszubremsen. Auch das Risiko von Krebserkrankungen der Gebärmutterschleimhaut verringert sich durch die Einnahme entsprechender Hormonpräparate. Bei Frauen mit ausgeprägter Behaarung kommen unter Umständen Antiandrogene zum Einsatz, also Wirkstoffe, die die Produktion oder die Wirkung der Androgene blockieren. Auch eine Haarentfernung mittels Lasertherapie ist möglich.

Frauen, die aufgrund des PCOS an einer Insulinresistenz oder einem Diabetes leiden, erhalten ein Medikament, dass die Insulinempfindlichkeit des Organismus wieder erhöht. Der Wirkstoff trägt außerdem zu einem regelmäßigeren Menstruationszyklus bei und verringert die Konzentration des männlichen Geschlechtshormons Testosteron.

Für Frauen mit Kinderwunsch sind hormonelle Verhütungsmittel ungeeignet. Stattdessen stehen für sie verschiedene Medikamente zur Verfügung, die die Fruchtbarkeit verbessern. Dazu gehören unter anderem Hormonpräparate, die die Reifung der Eizellen im Eierstock anregen oder einen Eisprung auslösen. Führt die Behandlung nicht zum Erfolg, besteht die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Auch eine Operation, bei der die überschüssigen Eibläschen mithilfe eines Lasers zerstört werden (Laserdrilling), kann die Funktion der Eierstöcke wiederherstellen. Der Eingriff erfolgt minimalinvasiv im Rahmen einer Bauchspiegelung .

Was können Sie selbst beim PCOS tun?

Eine wichtige Säule der PCOS-Behandlung bildet oftmals die Anpassung des Lebensstils, da die Erkrankung häufig mit Übergewicht, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel in Verbindung steht.

Grundsätzlich ist es für betroffene Frauen ratsam, einen BMI unter 25 anzustreben. Aber auch darüber können sich relativ geringe Gewichtsabnahmen zwischen fünf und zehn Prozent bereits günstig auf die Erkrankung auswirken und dazu beitragen, den Menstruationszyklus zu normalisieren. Damit steigt zudem die Chance auf eine Schwangerschaft.

Die positiven Effekte liegen vor allem daran, dass der Organismus durch eine Gewichtsabnahme wieder besser auf das Hormon Insulin anspricht. Dadurch normalisiert sich nicht nur der Zuckerstoffwechsel, sondern es sinkt auch der erhöhte Androgenspiegel, der für viele der typischen PCOS-Beschwerden verantwortlich ist. Außerdem verringert sich durch eine Reduktion des Körpergewichts das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, einer möglichen Langzeitfolge des PCOS-Syndroms. Durch regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung unterstützen Sie die Gewichtsabnahme und verbessern Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Um Folgeerkrankungen rechtzeitig zu erkennen oder zu verhindern, ist es wichtig, sich regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen.

Veröffentlicht am: 08.09.2025

____________________________________________________________________________________________________________________________

ICD Code(s)

ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Das könnte Sie auch interessieren

Quellen

[1]: Springer Medizin (e.Medpedia): Polyzystisches Ovarsyndrom (PCOS). https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/reproduktionsmedizin/polyzystisches-ovarsyndrom-pcos?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-55601-6_7

2]: Borzan, V. et al. Das polyzystische Ovar-Syndrom – Entstsehung, Behandlung und neue Erkenntnisse. J Klin Endokrinol Stoffw. 2021; 14: 81–87

[3]: World Health Organization. Polycystic ovary syndrome (Stand 28.06.2023). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/polycystic-ovary-syndrome

[4]: AMBOSS. Polyzystisches Ovarialsyndrom (Stand 01.06.2023). https://www.amboss.com/de/wissen/polyzystisches-ovarialsyndrom/

[5]: Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Polyzystisches Ovar Syndrom (Stand 07.10.2021). https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/sexualorgane/weibliche-hormone-zyklus/pco-syndrom.html

Unsere Qualitätssicherung

„Es ist mir ein großes Anliegen, Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und möglichst sorgenfreies Leben zu führen. Mithilfe unserer Ratgeber haben wir die Möglichkeit, unser Apotheker-Wissen schnell und einfach weiterzugeben.“

Als gelernte approbierte Pharmazeutin hat Kathrin Rund schon in diversen leitenden Funktionen gearbeitet und unterstützt unsere Shop Apotheke aktuell als Associate Director im Bereich Pharma Process. Mit ihrer langjährigen Expertise steht sie hinter unseren Ratgebern, die umfassend über verschiedene Gesundheitsthemen informieren.