Gallensteine - Symptome, Ursachen und Behandlung

Schnelleinstieg in unsere Themen

Gallensteine entstehen, wenn sich in der Gallenflüssigkeit zu viel Cholesterin oder Bilirubin ansammelt und sich daraus feste Klumpen bilden. Dadurch kann es zu krampfartigen Schmerzen (auch Koliken genannt) im Oberbauch und zu Urin- und Stuhlverfärbungen kommen. Die Diagnose erfolgt meist per Ultraschall. Eine Behandlung ist nur bei Beschwerden nötig. Schmerzen lassen sich dann entweder medikamentös behandeln oder alternativ werden die Gallensteine operativ entfernt. Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko verringern.

Was sind Gallensteine?

Die Galle ist ein Organ, welches seitlich auf der Leber aufliegt und die von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit speichert. Die Gallenflüssigkeit ist wichtig, damit Fette im Darm gut verdaut werden. Wenn die Gallenflüssigkeit jedoch von ihrer typischen Zusammensetzung abweicht, z.B. durch einen zu hohen Cholesterinanteil, kann diese eindicken und zu Gallensteinen aushärten, die sich im Organ ablagern. Gallensteine sind weitverbreitet, dabei sind Frauen etwas häufiger betroffen als Männer. Als Grund hierfür werden die weiblichen Geschlechtshormone vermutet, die die Zusammensetzung der Galle beeinflussen könnten. Auch Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, bestimmte Medikamente und genetische Faktoren können das Risiko erhöhen. Neuere Studien zeigen zudem, dass auch der Gallensäurestoffwechsel und die Darmflora (Mikrobiom) eine Rolle bei der Entstehung von Gallensteinen spielen könnten.

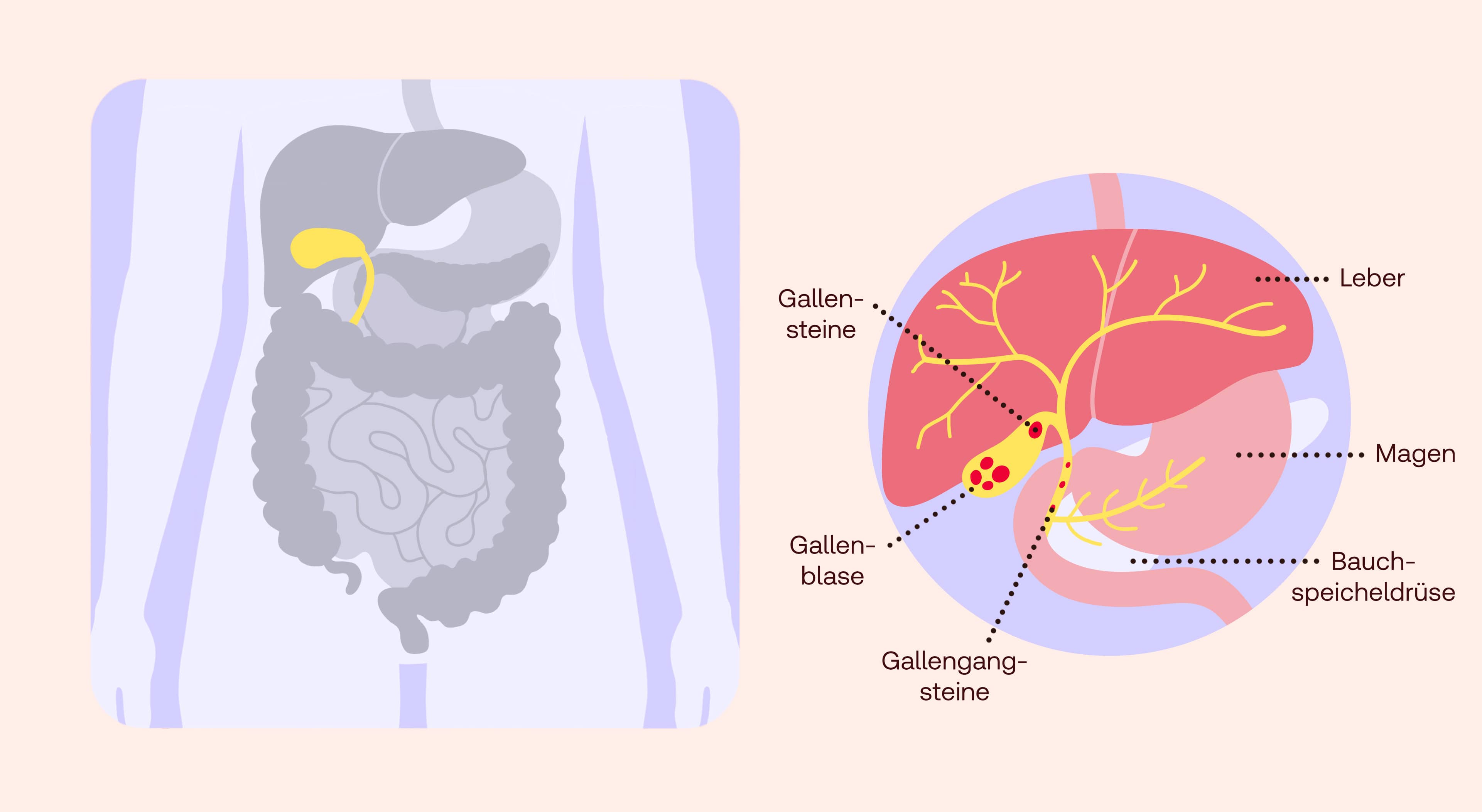

Gallensteine werden je nach Lokalisation und Zusammensetzung charakterisiert. Es gibt Gallensteine, die sich in der Gallenblase ablagern (Gallenblasensteine) und welche, die sich im Gallengang entwickeln (Gallengangssteine). Letztere sind deutlich seltener und entstehen meist nicht direkt im Gallengang, sondern wandern aus der Gallenblase dorthin. Darüber hinaus unterscheidet man Gallensteine nach ihrer chemischen Zusammensetzung – etwa in Cholesterinsteine, Pigmentsteine und Mischformen. Die Konsistenz der Steine kann je nach Zusammensetzung unterschiedlich sein: Manche sind eher weich und bröselig, andere hart und kompakt. Dabei kommen cholesterinreiche Steine besonders häufig vor. Gallensteine können mehrere Zentimeter groß werden, oft finden sich auch mehrere gleichzeitig.

Was sind typische Symptome für Gallensteine?

Gallensteine lösen nicht immer Symptome aus und bleiben oft sogar unbemerkt. Etwa 15 bis 25 % aller Menschen mit Gallenblasensteinen entwickeln Symptome. Die häufigsten Beschwerden sind dabei Bauchschmerzen. Es werden krampfartigen Schmerzen (Koliken), vor allem im rechten Oberbauch, sowie Völlegefühl und Übelkeit beschrieben. Die Schmerzen können bis in den Rücken und den rechten Schulterbereich ausstrahlen. Außerdem treten die Koliken oft nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel – meist nach fettreichen Mahlzeiten – auf. Die Symptomanfälle halten in den meisten Fällen ca. eine Stunde an und klingen danach wieder ab, können aber in Abständen wieder auftreten.

Bei Steinen im Gallengang zeigen sich die Beschwerden oft etwas anders. Die Schmerzen können diffuser sein und den gesamten Oberbauch betreffen. Weiterhin kommt es durch Steine im Gallengang unter Umständen zu einem Ikterus (Gelbsucht), also einer gelben Verfärbung der Haut und der Augen. Dieser entsteht dadurch, dass die Steine im Gallengang verhindern, dass die Gallenflüssigkeit abfließen kann. Deswegen kann Bilirubin – der Farbstoff der Gallenblase – nicht mehr abfließen und führt zu einer Verfärbung. Zusätzlich kann es zu hellem Stuhl und dunklen Urinausscheidungen (braun bis bierfarben) kommen.

Hält der Schmerz dauerhaft an und treten zusätzlich Symptome wie Fieber auf, kann es sich auch um eine Entzündung der Gallenblase (Cholezystitis) handeln. Grund hierfür ist häufig eine bakterielle Infektion der Galle, die durch den gestörten Galleabfluss und die Reizung durch Gallensteine begünstigt wird.

Wie entstehen Gallensteine?

In der Leber wird Gallenflüssigkeit gebildet. Diese hilft im Darm dabei, Fette aus der Nahrung zu verdauen. Gallensteine entstehen, wenn die Gallenflüssigkeit zäh ist, eindickt und zu Steinen aushärtet, die sich im Organ ablagern. Dies passiert dann, wenn die normale Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit aus dem Gleichgewicht gerät. Die Gallenflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Gallensäuren, Cholesterin und Bilirubin, dem Gallenfarbstoff. Wenn in dieser Zusammensetzung der Cholesteringehalt übermäßig steigt, kann die Gallensäure das Cholesterin nicht mehr lösen, sodass dieses kristallisiert und Steine entstehen (Cholesterinsteine).

Wenn dagegen zu viel Bilirubin vorhanden ist, entstehen sogenannte Pigmentsteine, die etwas weicher als die Cholesterinsteine sind.

Bekannte Risikofaktoren, die die Entstehung von Gallensteinen begünstigen, sind:

- Weibliches Geschlecht (besonders in der Schwangerschaft oder durch Hormone)

- Alter von 40 Jahren und älter

- Übergewicht (Adipositas)

- Familiäre Veranlagung

- geringe körperliche Aktivität

Wie werden Gallensteine diagnostiziert?

Damit der Arzt oder Ärztin Gallensteine erkennen kann, ist ein ausführliches Gespräch, eine körperliche Untersuchung und eine Blutuntersuchung wichtig. Auf diese Weise werden Risikofaktoren, wie familiäre Veranlagung abgeklärt und mögliche Beschwerden wie Bauchschmerzen lokalisiert.

Da ähnliche Symptome auch bei anderen Erkrankungen auftreten können, müssen weitere Ursachen ausgeschlossen werden. So kann zum Beispiel auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) hinter den Beschwerden stecken.

Für die weitere Diagnosestellung wird häufig eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) durchgeführt. Durch diese sind Gallensteine in der Gallenblase in den meisten Fällen eindeutig zu erkennen.

Schwieriger ist der Nachweis von Steinen in den Gallengängen. Bei Verdacht wird häufig eine sogenannte Endosonografie durchgeführt – ein spezieller Ultraschall „von innen“, über ein Endoskop. Wird dabei ein Stein entdeckt, kann er oft direkt im Anschluss über eine sogenannte ERCP (eine spezielle endoskopische Technik) entfernt werden. In diesem Fall finden Diagnose und Therapie in einem Schritt statt.

Wie werden Gallensteine behandelt?

In der Regel therapieren Ärzte Gallensteine nur bei Beschwerden. Je nach Stärke der Symptome lässt sich eine geeignete Therapie wählen.

Dabei stehen verschiedene Behandlungsoptionen zur Verfügung:

- Schmerzmittel: gegen Bauchkrämpfe und Koliken

- ERCP: endoskopische Entfernung von Steinen im Gallengang

- Chemolitholyse: Medikamente können kleine, weiche Steine auflösen (selten angewendet, dauert mehrere Monate)

- Operation: Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) bei wiederkehrenden Beschwerden

Gallensteine werden zunächst symptomatisch behandelt. Meistens werden schmerzlindernde Medikamente verschrieben, um den Bauchkrämpfen entgegenzuwirken. Allerdings ist dies in vielen Fällen keine langfristige Therapie, durch die die Symptome dauerhaft gelindert werden. Dafür ist es nötig die Steine zu entfernen. Hierzu gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Chemolitholyse oder einer ERCP:

- Die Chemolitholyse ist eine medikamentöse Behandlung, durch die sich die Gallensteine auflösen. Voraussetzung hierzu ist, dass die Steine klein und weich sind. Dann lassen sich diese durch die in den Medikamenten enthaltene Ursodeoxycholsäure (UDCA) auflösen. Die Therapie dauert in der Regel 12-18 Monate an. Da sich auf diese Weise jedoch nur etwa 70 % der Gallensteine entfernen lassen, wird diese Therapie nur noch selten angewendet.

- Bei einer ERCP wird über die Speiseröhre ein Endoskop in den Magen und den Zwölffingerdarm eingeführt. Der Gallengang wird mit Kontrastmittel angefärbt wodurch sich Gallengangssteine sichtbar machen lassen. Diese werden dann meist direkt entfernt.

Nachdem die Steine entfernt wurden, bleibt das Risiko bestehen, dass sich erneut Gallensteine bilden (Rezidiv). Eine operative Entfernung der Gallenblase ist dann die einzige Möglichkeit, um langfristig die Entstehung neuer Steine in der Gallenblase zu verhindern: Dennoch können Gallensteine weiterhin in den Gallengängen entstehen. Zudem ist es möglich, dass Symptome wie Völlegefühl und Blähungen über die Operation hinaus bestehen bleiben. Diese Symptome lassen sich in der Regel mit entsprechenden Medikamenten symptomatisch behandeln.

Die Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) zählt zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Generell ist die Lebensqualität ohne Galle aber nicht eingeschränkt, da die Gallengänge anschließend die Speicherfunktion der Gallenblase übernehmen.

Gallensteine, die keine Beschwerden hervorrufen, bleiben oft unbemerkt („Stumme Gallensteine“). Solche asymptomatischen Gallensteine, die häufig nur per Zufallsbefund diagnostiziert werden, werden in der Regel nicht behandelt. Allerdings gibt es Ausnahmefälle, in denen eine Therapie trotz Beschwerdefreiheit sinnvoll ist.

Diese Ausnahmekriterien sind:

- Gallensteine, die größer als drei Zentimeter sind. Bei großen Steinen ist eine Entfernung empfehlenswert, da die Steine auf Dauer das Risiko für ein Gallenblasenkarzinom (Krebs) erhöhen.

- Wenn neben Gallensteinen zusätzlich noch Gallensteinpolypen vorliegen, die größer als einen Zentimeter sind.

- Wenn zusätzlich zu den Gallensteinen eine Porzellangalle (verkalkte Gallenblase) vorliegt.

Liegen Gallensteinen im Gallengang vor wird zunächst nicht behandelt, da die Möglichkeit besteht, dass sie sich von selbst ab- und im Darm auflösen. Passiert dies jedoch nicht, ist eine Behandlung sinnvoll, denn Steine im Gallengang blockieren oft den Fluss der Gallenflüssigkeit. Dadurch kommt es möglicherweise häufiger zu bakteriellen Infektionen und Entzündungen der Gallenblase. Die Entfernung der Steine zielt dann darauf ab den Gallenfluss zu verbessern.

Was können Sie selbst bei Gallensteinen tun?

Typische Symptome von Gallensteinen, wie Bauchschmerzen, treten häufig nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel auf. Wenn möglich, sollten Sie solche Auslöser meiden, um die Beschwerden und Krämpfe zu verringern.

Damit Gallensteine möglichst gar nicht erst entstehen, ist es empfehlenswert die Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und darauf Übergewicht zu vermeiden. Hierzu, sowie für einen generell gesunden Lebensstil ist ausreichend Bewegung hilfreich.

Veröffentlicht am: 28.11.2023

Letzte Aktualisierung: 11.08.2025

ICD Code(s)

____________________________________________________________________________________________________________________________

ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Quellen

[1] Gesundheitsinformation. Gallensteine https://www.gesundheitsinformation.de/gallensteine.html

[2] Gesundheitsinformation. Wie Gallensteine behandelt werden können https://www.gesundheitsinformation.de/wie-koennen-gallensteine-behandelt-werden.html

[3] Internisten im Netz. Gallensteine https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/gallensteine/untersuchung-diagnose-behandlung.html

[4] Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Aktualisierte S3-Leitlinie zur Prävention, Diagnostik und Behandlung von Gallensteinen https://www.dgvs.de/wp-content/uploads/2018/08/LL-Gallensteine_ZFG.pdf

Unsere Qualitätskontrolle

„Die Beratung unserer Kunden auf höchstem pharmazeutischem Standard und damit jeden Tag zu Ihrer individuellen Gesundheit beizutragen ist mir ein Herzensanliegen und ist essentieller Bestandteil meiner täglichen Arbeit.“

Als Senior Expert im Bereich Pharma Service steht Louisa Wehleit hinter unseren Ratgebern. Hier vermitteln wir umfassendes Wissen im Bereich Wohlfühlen und Gesundheit. Mit unserem Ratgeber können Sie sich umfassend zu verschiedenen Gesundheitsthemen informieren und auf wertvolle Apotheker-Tipps zurückgreifen.