Analfissur - Symptome, Ursache und Behandlung

Schnelleinstieg in unsere Themen

Eine Analfissur ist ein schmerzhafter Einriss in der Schleimhaut des Analkanals. Dieser kommt häufig vor, unabhängig vom Geschlecht. Oft heilt eine Analfissur ohne Therapie ab. Besteht sie länger als sechs bis acht Wochen, sprechen Ärzte von einer chronischen Analfissur, deren Heilungschancen geringer sind. Eine frühzeitige ärztliche Abklärung und Therapie sind deshalb sinnvoll. Verstopfung erhöht das Risiko für eine Analfissur, da dadurch der Druck auf den inneren Schließmuskel steigt. Auch häufiger Durchfall kann zu einem Einriss am After führen. Die Therapie erfolgt anfangs in erster Linie medikamentös in Form von lokalen Salbenanwendungen. Heilt die Analfissur nicht ab, können auch operative Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Was ist eine Analfissur?

Eine Analfissur ist ein Einriss der Schleimhaut des Analkanals. Dieser wird auch als Anus oder After bezeichnet. Der Analkanal ist der Abschnitt, der direkt an den Enddarm (Rektum) anschließt. Eine Analfissur kann sowohl akut als auch dauerhaft (chronisch) auftreten. Treten die Beschwerden länger als sechs bis acht Wochen auf, ist dies für Ärzte ein Hinweis darauf, dass die Analfissur chronisch ist. Heilt sie innerhalb von sechs Wochen aus, wird sie als akut definiert.

In vielen Fällen ist die Schleimhaut an einer bestimmten Stelle eingerissen, nämlich Richtung Rücken auf sechs Uhr, wenn der Anus in Rückenlage als Uhr betrachtet wird. Der Schleimhautriss im Anus kommt häufig vor, etwa acht Prozent der Menschen erkranken in ihrem Leben daran. Sowohl Männer als auch Frauen sind betroffen, insbesondere im vierten und fünften Lebensjahrzehnt. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt treten Analfissuren ebenso häufiger auf.

Wie kommt es zu einer Analfissur?

Wie genau es zu Analfissuren kommt, ist noch nicht vollständig geklärt. Unter anderem gehen Ärzte davon aus, dass eine erhöhte Spannung des inneren Schließmuskels eine wichtige Rolle für das Entstehen und chronische Bestehen einer Analfissur spielt. Durch den angespannten Schließmuskel, der nicht bewusst gesteuert werden kann, kommt es zu einer Minderdurchblutung, Schmerzen und in einigen Fällen Entzündungen. Dies führt dazu, dass sich der Druck im Schließmuskel weiter erhöht, wodurch es leichter zu einer Analfissur kommen kann.

Vor allem Verstopfung und eine ballaststoffarme Ernährung können dazu beitragen. Daneben gibt es weitere Risikofaktoren, die die Muskelspannung mitunter steigern. Dazu zählen:

- Übergewicht

- Schilddrüsenunterfunktion

- Schwangerschaft

- Geburt, insbesondere bei einer langen Presswehendauer sowie einem hohen Geburtsgewicht des Kindes

Viele dieser Risikofaktoren führen unter Umständen auch zu einer Verstopfung. Gleichzeitig kann es durch häufigen Durchfall ebenfalls zu einer Analfissur kommen.

Des Weiteren gibt es Erkrankungen, die das Risiko für einen Einriss der Analschleimhaut begünstigen. Zu diesen zählt beispielsweise die chronisch entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn, aber auch sexuell übertragbare Erkrankungen wie HIV. Analfissuren, die durch eine Grunderkrankung entstehen, sind jedoch selten. Verletzungen durch Operationen im Analbereich, sexuelle Praktiken oder sexueller Missbrauch sowie bestimmte Medikamente sind weitere Faktoren, die eine Analfissur bedingen können.

Was sind die Symptome einer Analfissur?

Das markanteste Symptom einer Analfissur sind starke Schmerzen während und nach dem Stuhlgang, die teilweise für mehrere Stunden anhalten. Bei manchen Betroffenen sind die Schmerzen so ausgeprägt, dass der Alltag sehr stark eingeschränkt ist. Drei typische Symptome, die bei vielen Patienten auftreten, sind:

- Stechende oder reißende Analschmerzen

- Schmerzverschlimmerung während und nach dem Stuhlgang

- Helles rotes Blut auf Stuhlgang oder Klopapier beim Stuhlgang

Da die Darmentleerung meist mit massiven Schmerzen verbunden ist, entwickeln viele Patienten Furcht vor dem nächsten Toilettengang. Dadurch kommt es bei vielen Betroffenen zu Verstopfung, was zu einem Teufelskreis führen kann. In seltenen Fällen treten keine Schmerzen auf, stattdessen zeigt sich dann häufig ein Juckreiz.

Wie wird eine Analfissur festgestellt?

Häufig hat der Arzt schon anhand der beschriebenen Beschwerden einen Verdacht auf eine Analfissur. Anschließend untersucht er die betroffene Körperstelle. Dabei kann der Mediziner in der Regel bereits durch das Spreizen der Gesäßbacken die Analfissur erkennen und die Diagnose stellen.

Lässt sich die Erkrankung so nicht zweifelsfrei feststellen oder besteht beispielsweise der Verdacht, dass eventuell ein Abszess vorliegt oder eine andere Erkrankung dahintersteckt, ist es möglich, eine Proktoskopie durchzuführen. Dies ist eine Untersuchung ähnlich der Darmspiegelung, bei der jedoch nur der Analkanal und der Enddarm mit einem Endoskop dargestellt werden. Mithilfe dieses schlauchförmigen Instruments, das mit einer Kamera und einer Lichtquelle ausgestattet ist, können Ärzte Körperhöhlen genauer untersuchen. Bestehen starke Schmerzen, erfolgt die Proktoskopie in Narkose. Zeigen Betroffene die typischen Beschwerden, versucht der Arzt mitunter zunächst, die akute Analfissur zu behandeln, und erst danach eine Proktoskopie durchzuführen, sollte dies notwendig sein. Meist sind weitere Untersuchungen wie ein Ultraschall oder eine Magnetresonanztomografie nicht erforderlich.

Wie wird eine Analfissur behandelt?

Die Chance, dass die akute Analfissur von selbst abheilt, gilt als hoch, allerdings liegen dazu keine genauen Daten vor. Behandelt der Arzt die Erkrankung mithilfe von Medikamenten, heilen 60 bis 90 Prozent der akuten Analfissuren wieder ab.

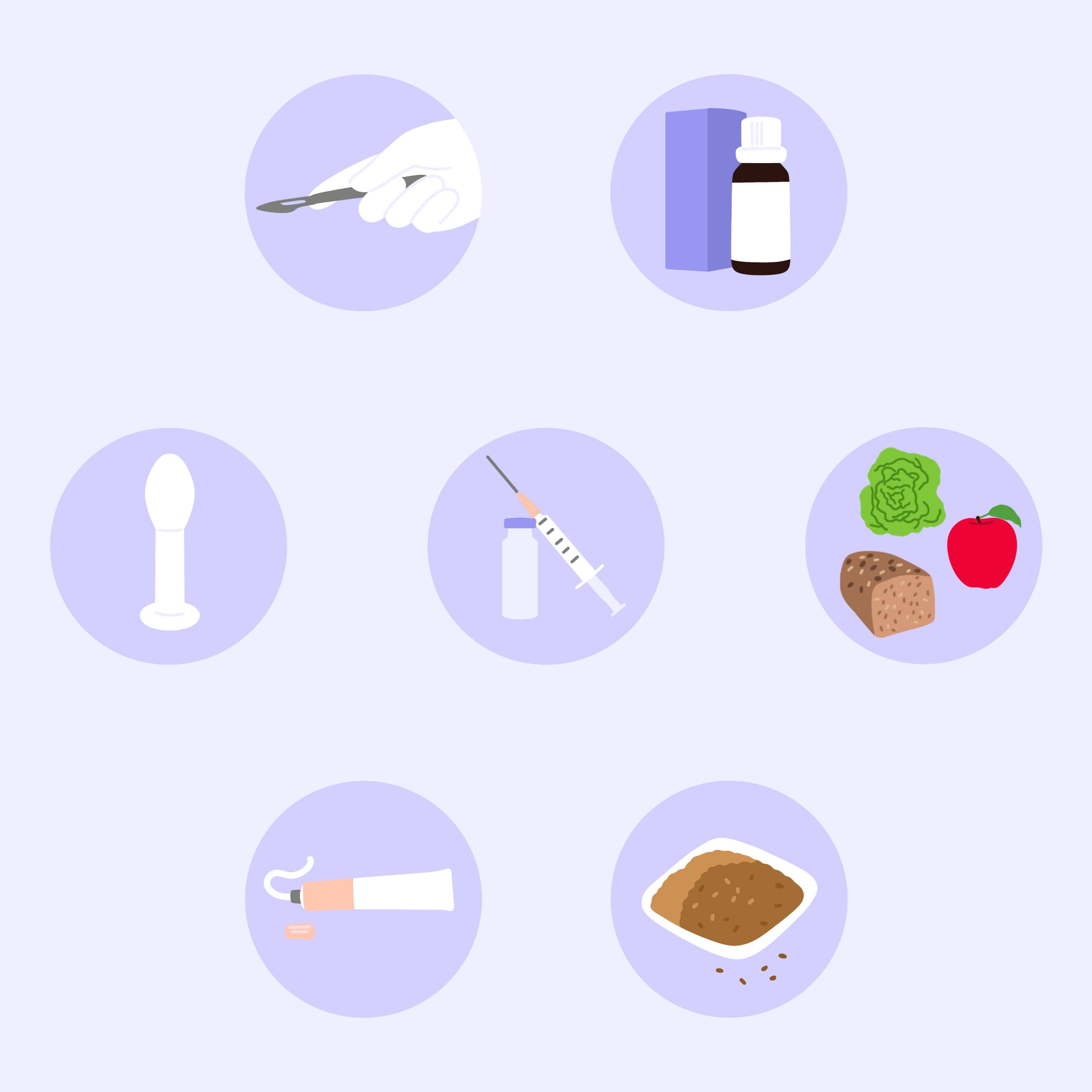

Ein Ziel der Behandlung ist, die Stuhlkonsistenz weicher zu machen. Dies gelingt in der Regel dadurch, dass betroffene Personen auf eine ballaststoffreiche Ernährung mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr umsteigen. Gegebenenfalls hilft es, zusätzlich Flohsamenschalen einzunehmen. Zudem verschreiben Ärzte meist eine Salben-Behandlung zum Beispiel mit Kalziumkanalblockern, seltener mit Nitraten. Die lokale Anwendung der Salbe erhöht die Heilungschance und sorgt dafür, dass der Druck des inneren Schließmuskels sinkt. Des Weiteren hat es oberste Priorität, die Schmerzen zu lindern. Dazu verordnet der behandelnde Mediziner zusätzlich örtliche Betäubungsmittel in Salbenform, wodurch sich die Schmerzen während und nach dem Toilettengang meist gut in den Griff bekommen lassen. Sitzbäder, die Beschwerden erleichtern, spielen für die Heilung keine ausschlaggebende Rolle. Sie können stattdessen sogar zu Hautirritationen führen.

Ist die Analfissur chronisch, also besteht sie länger als sechs bis acht Wochen, ist die Heilungschance mithilfe von Medikamenten geringer und liegt bei etwa 50 Prozent. In der Regel versuchen Ärzte auch hier zuerst, die chronische Analfissur mithilfe von Kalziumkanalblockern oder Nitraten zu behandeln. Zeigt dies keinen Erfolg, empfehlen die Mediziner in manchen Fällen Botulinum-Toxin-Spritzen (Botox), die den Muskel erschlaffen lassen und somit der hohen Spannung entgegenwirken. Für denselben Zweck können spezielle Analdehner (anale Dilatatoren) eine Alternative sein.

Bleibt die Heilung bei der chronischen Analfissur aus, stehen verschiedene operative Möglichkeiten zur Verfügung. Bei den beiden häufig zum Einsatz kommenden Operationen unterscheiden Ärzte zwischen einer flachen Ausschneidung der Fissur mitsamt umliegendem entzündetem Gewebe (Fissurektomie nach Gabriel) und einer teilweisen Durchtrennung des Schließmuskels (laterale interne Sphinkterotomie). Die Fissurektomie hat eine höhere Heilungschance als alle medikamentösen Therapien, aber eine geringere als die Sphinkterotomie. Trotzdem empfehlen Ärzte im Fall einer chronischen Analfissur, die durch nicht operative Maßnahmen nicht abheilt, die Fissurektomie. Grund ist, dass es bei der teilweisen Schließmuskeldurchtrennung häufiger zu Stuhlinkontinenz kommt als bei der Fissurektomie. Eine Stuhlinkontinenz bezeichnet den ungewollten Abgang von Stuhl.

In der Regel sollte eine akut aufgetretene Analfissur spätestens nach sechs Wochen abgeheilt sein. Geschieht das nicht, ist es möglich, dass sie in eine chronische Analfissur übergeht. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Betroffene frühzeitig ihren Hausarzt oder einen Facharzt für Erkrankungen des Enddarms (Proktologen) aufsuchen.

Was können Sie selbst bei einer Analfissur tun?

In vielen Fällen heilt eine Analfissur ohne Therapie von selbst ab. Was Betroffene selbst tun können ist, auf eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung zu achten und bei Beschwerden nicht zu lange zu warten, bevor sie einen Arzt aufsuchen.

Eine gesunde Verdauung kann das Risiko für Analfissuren senken. Um Verstopfung zu vermeiden, empfiehlt es sich, viele Ballaststoffe beispielsweise in Form von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten zu sich zu nehmen. Ausreichend zu trinken und sich regelmäßig zu bewegen, sorgt ebenso für eine regelmäßige Verdauung und kann Übergewicht vorbeugen oder reduzieren.

Veröffentlicht am: 20.10.2025

____________________________________________________________________________________________________________________________

ICD Code

ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Das könnte Sie auch interessieren

Quellen

[1]: Herold A, Schiedeck T: Manual der Koloproktologie. Band 1, De Gruyter Verlag, 2019.

[2]: Pschyrembel. Analfissur. https://www.pschyrembel.de/Analfissur/K02AD

Unsere Qualitätssicherung

„Innovation und Veränderung voranzutreiben und dadurch das Leben der Menschen besser zu machen, ist für mich ein großes Anliegen. Die Gesundheit unserer Kunden liegt mir sehr am Herzen, daher stehe ich mit meinem Team hinter dem Ratgeber.“

Als pharmazeutische Teamleitung innerhalb der pharmazeutischen Beratung unterstützt Sarah Handrischeck unser Unternehmen und unsere Kunden bei Fragen diverser Gesundheitsthemen. Die Ratgeber der Shop Apotheke machen es möglich, kompaktes Apotheker-Wissen zu vermitteln und über wichtige Gesundheitsthemen aufzuklären.